Instrument

Fortepiano

ピアノの原型は1850年代のヨーロッパで誕生し、それ以前に活躍したモーツァルトやベートーヴェンがどのようなピアノを演奏していたかは興味深い。ピアノの発明は、1709年にイタリアのクリストフォリが行い、その後ジルバーマンが改良を加えました。この発展により、「イギリス式アクション」と「ウイーン式アクション」の二つの流派が生まれました。

現在のピアノのほとんどは「イギリス式アクション」を採用しており、スタインウェイやベヒシュタインが代表的なメーカーとされます。一方、「ウイーン式」のピアノはJ.A.シュタインやアントン・ヴァルター、ヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーなどによって発展しました。

scroll

「ウイーン式」は、鍵盤と連動したハンマーを使用し、鍵盤を押すことで弦を打つ仕組みです。これに対して「イギリス式」は、鍵盤とは別にハンマーを押し下げ、弦を打つ方式です。

多くの作曲家が「ウイーン式」のピアノを好んでおり、ベートーヴェンもその一人でした。彼の革新的な音楽は、当時のピアノでは表現しきれないほどのエネルギーを持っており、ピアノ製作者にも影響を与えました。ベートーヴェンは「ウイーン式」や「イギリス式」のピアノを使い分け、作品によって異なる音色を求めました。

ベートーヴェンが所有した最後のピアノは、コンラート・グラーフ製で、彼の愛着が感じられます。彼の作品には「ウイーン式」のピアノから生み出されたものもあり、その深い音色は彼の愛情を物語っています。

多くの作曲家が「ウイーン式」のピアノを好んでおり、ベートーヴェンもその一人でした。彼の革新的な音楽は、当時のピアノでは表現しきれないほどのエネルギーを持っており、ピアノ製作者にも影響を与えました。ベートーヴェンは「ウイーン式」や「イギリス式」のピアノを使い分け、作品によって異なる音色を求めました。

ベートーヴェンが所有した最後のピアノは、コンラート・グラーフ製で、彼の愛着が感じられます。彼の作品には「ウイーン式」のピアノから生み出されたものもあり、その深い音色は彼の愛情を物語っています。

ピアノの起源

バルトロメオ・クリストフォリ

1709年にイタリア・フィレンツェで、メディチ家の楽器職人として働いていたクリストフォリBartolomeo Cristofori (1655-1731)がピアノを発明したといわれています、それを受け継いだのはドイツのジルバーマンGottfried Silbermann (1683-1753)でした。改良を重ねて1747年、ポツダムのサンスーシー宮殿でバッハに試奏を依頼し、彼の賞賛を得ました。ジルバーマン以降、ピアノ製作(ピアノのメカニック)は大きく二つの流派に分かれます。「イギリス式アクション」と「ウイーン式アクション」という名称で呼ばれています。

現在生産されているピアノは、ほとんどが「イギリス式アクション」を用いられています。スタインウェイ(1853年創業)やベヒシュタイン(1853年創業)がその代表格と言えるでしょう。

「ウイーン式」のピアノの発展はどうだったのでしょうか。J.A.シュタインJohann Andreas Stein (1728-92) という楽器作りの名手をまずご紹介します。彼はG.ジルバーマンの甥にあたるハインリッヒ・ジルバーマンHeinrich Silbermann (1722-99) の工房で学びます、当時モーツァルト一家が彼から旅行用鍵盤楽器を購入したほど有名でした。その後アントン・ヴァルターAnton Walter (1752-1826) やヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーJohann Andreas Streicher (1761-1833)やコンラート・グラーフConrad Graf (1782-1851)、ミヒャエル・ローゼンベルガー Michael Rosenberger (1766-1832) 、ペーター・ローゼンベルガー Peter Rosenbergerといったメーカーが頭角を現します。

1840年代になると、ピアノの鉄骨の前身となる支えが入り始め、徐々に製作を工業化したイギリス、フランス式のピアノが台頭し始めます。これは、楽器の大量生産や音量への要求、それにともなうハンマーやアクションの大型化など、ウイーンのピアノ作りが生き残りをかけた苦悩の時代に突入したことを意味しています。では「イギリス式」と「ウイーン式」はどのような違いをあるのでしょうか?

現在生産されているピアノは、ほとんどが「イギリス式アクション」を用いられています。スタインウェイ(1853年創業)やベヒシュタイン(1853年創業)がその代表格と言えるでしょう。

「ウイーン式」のピアノの発展はどうだったのでしょうか。J.A.シュタインJohann Andreas Stein (1728-92) という楽器作りの名手をまずご紹介します。彼はG.ジルバーマンの甥にあたるハインリッヒ・ジルバーマンHeinrich Silbermann (1722-99) の工房で学びます、当時モーツァルト一家が彼から旅行用鍵盤楽器を購入したほど有名でした。その後アントン・ヴァルターAnton Walter (1752-1826) やヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーJohann Andreas Streicher (1761-1833)やコンラート・グラーフConrad Graf (1782-1851)、ミヒャエル・ローゼンベルガー Michael Rosenberger (1766-1832) 、ペーター・ローゼンベルガー Peter Rosenbergerといったメーカーが頭角を現します。

1840年代になると、ピアノの鉄骨の前身となる支えが入り始め、徐々に製作を工業化したイギリス、フランス式のピアノが台頭し始めます。これは、楽器の大量生産や音量への要求、それにともなうハンマーやアクションの大型化など、ウイーンのピアノ作りが生き残りをかけた苦悩の時代に突入したことを意味しています。では「イギリス式」と「ウイーン式」はどのような違いをあるのでしょうか?

音を出す(ハンマーが弦を打つ)仕組み

「ウイーン式」(跳ね上げ式)は鍵盤と連結したハンマーを、鍵盤を押し下げることによって跳ね上げて弦を打ちます。「ウイーン式」はハンマーが小さく、鍵盤の深さも浅く、軽快で明るい音色を長所とします。「イギリス式」はタッチが重く、鍵盤は重く、重厚な和音を奏でるのに適しています。

「イギリス式」(突き上げ式)は鍵盤と連結していないハンマーを押し下げることによって、下から突き上げて弦を打ちます。

クレメンティ Muzio Clementi(1752-1832) や「夜想曲―ノクターン」の創始者として有名なフィールド John Field (1782-1837) 、練習曲で有名なクラーマ― Johann Baptist Cramer (1771-1858) が「イギリス式」を絶賛しましたが、ハイドン Joseph Haydn (1732-1809) 、モーツァルト、チェルニー Carl Czerny (1791-1857)、シューベルト Franz Schubert (1797-1828)、メンデルスゾーン Felix Mendelssohn (1809-47)、ロベルト・シューマン Robert Schumann(1810-56)、クララ・シューマン Clara Schumann (1819-96) らは「ウイーン式」のピアノを好みました。

ベートーヴェンの生きた時代は、まさにフォルテピアノの劇的な転換期でもありました。彼の革命的精神と耳を患った彼の内面から湧き出る途方もないエネルギーは、当時のピアノでは表現しきれない劇的な音楽を生み出し、それによって楽器製作者を刺激することにもなったのです。たとえば彼のピアノソナタ作品13「悲愴」は「ウイーン式」のヴァルターのピアノ(5オクターヴ)で、1801年「月光ソナタ」作品27-2や1802年「テンペスト」作品31-2もやはり「ウイーン式」のヤケシュJakeschのピアノ (5オクターヴ) で作曲されたようです。1803年、セバスティアン・エラール(1752-1831)(フランスで「イギリス式」ピアノを開発中、フランス革命(1789年)が勃発したためイギリスに亡命。1796年にパリに帰還)から、「イギリス式」のピアノ(5オクターヴ半) を贈られます。1809年までベートヴェンはこのピアノを気に入っていたようで、代表作は1803/04年「ワルトシュタイン」作品53や1804/05年「熱情」作品57、1805/06年ピアノ・コンチェルト第4番作品58などがあげられます。またペダルもヴァルターやヤケシュのピアノでは「膝」でダンパーを動かしていたのに対し、足で操作するペダルを備えていました。しかしベートーヴェンは「イギリス式」ピアノに完全に満足していたわけではなく、1796年にヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーに「ウイーン式」のピアノを贈られて以来、1809年以降にも改良を加えたピアノを借りて(6オクターヴ)、ピアノ・コンチェルト第5番「皇帝」作品81aを生み出しました。1818年にはロンドンからウイーンに「イギリス式」のブロードウッド製のピアノ(6オクターヴ)がベートーヴェンに献呈され、最後の3つの壮大なスケールのピアノソナタ作品109 (1820年)、作品110(1821年)、作品111 (1821/22年)が生れました。ベートーヴェン最後のピアノは、コンラート・グラーフ製のもの(6オクターヴと4度)で、1823年ころから所有していたようです、すでに彼は最後のピアノソナタを書いた後で、作品120の「ディアベリのワルツの主題による33のヴァリエーション」(前述のブロードウッド製のピアノも同時に用いられた)や作品126の「6つのバガテル」がこのピアノから生み出されました。この作品の第一曲目、ト長調のシンプルながらも煌く音の質感で表現される深さは、タイトルの「バガテル」(つまらないもの)とは裏腹にベートーヴェンが「ウイーン式」のピアノを最後まで愛し続けたことが伝わってくるかのようです。

「イギリス式」(突き上げ式)は鍵盤と連結していないハンマーを押し下げることによって、下から突き上げて弦を打ちます。

クレメンティ Muzio Clementi(1752-1832) や「夜想曲―ノクターン」の創始者として有名なフィールド John Field (1782-1837) 、練習曲で有名なクラーマ― Johann Baptist Cramer (1771-1858) が「イギリス式」を絶賛しましたが、ハイドン Joseph Haydn (1732-1809) 、モーツァルト、チェルニー Carl Czerny (1791-1857)、シューベルト Franz Schubert (1797-1828)、メンデルスゾーン Felix Mendelssohn (1809-47)、ロベルト・シューマン Robert Schumann(1810-56)、クララ・シューマン Clara Schumann (1819-96) らは「ウイーン式」のピアノを好みました。

ベートーヴェンの生きた時代は、まさにフォルテピアノの劇的な転換期でもありました。彼の革命的精神と耳を患った彼の内面から湧き出る途方もないエネルギーは、当時のピアノでは表現しきれない劇的な音楽を生み出し、それによって楽器製作者を刺激することにもなったのです。たとえば彼のピアノソナタ作品13「悲愴」は「ウイーン式」のヴァルターのピアノ(5オクターヴ)で、1801年「月光ソナタ」作品27-2や1802年「テンペスト」作品31-2もやはり「ウイーン式」のヤケシュJakeschのピアノ (5オクターヴ) で作曲されたようです。1803年、セバスティアン・エラール(1752-1831)(フランスで「イギリス式」ピアノを開発中、フランス革命(1789年)が勃発したためイギリスに亡命。1796年にパリに帰還)から、「イギリス式」のピアノ(5オクターヴ半) を贈られます。1809年までベートヴェンはこのピアノを気に入っていたようで、代表作は1803/04年「ワルトシュタイン」作品53や1804/05年「熱情」作品57、1805/06年ピアノ・コンチェルト第4番作品58などがあげられます。またペダルもヴァルターやヤケシュのピアノでは「膝」でダンパーを動かしていたのに対し、足で操作するペダルを備えていました。しかしベートーヴェンは「イギリス式」ピアノに完全に満足していたわけではなく、1796年にヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーに「ウイーン式」のピアノを贈られて以来、1809年以降にも改良を加えたピアノを借りて(6オクターヴ)、ピアノ・コンチェルト第5番「皇帝」作品81aを生み出しました。1818年にはロンドンからウイーンに「イギリス式」のブロードウッド製のピアノ(6オクターヴ)がベートーヴェンに献呈され、最後の3つの壮大なスケールのピアノソナタ作品109 (1820年)、作品110(1821年)、作品111 (1821/22年)が生れました。ベートーヴェン最後のピアノは、コンラート・グラーフ製のもの(6オクターヴと4度)で、1823年ころから所有していたようです、すでに彼は最後のピアノソナタを書いた後で、作品120の「ディアベリのワルツの主題による33のヴァリエーション」(前述のブロードウッド製のピアノも同時に用いられた)や作品126の「6つのバガテル」がこのピアノから生み出されました。この作品の第一曲目、ト長調のシンプルながらも煌く音の質感で表現される深さは、タイトルの「バガテル」(つまらないもの)とは裏腹にベートーヴェンが「ウイーン式」のピアノを最後まで愛し続けたことが伝わってくるかのようです。

Story

フォルテピアノへの道 1

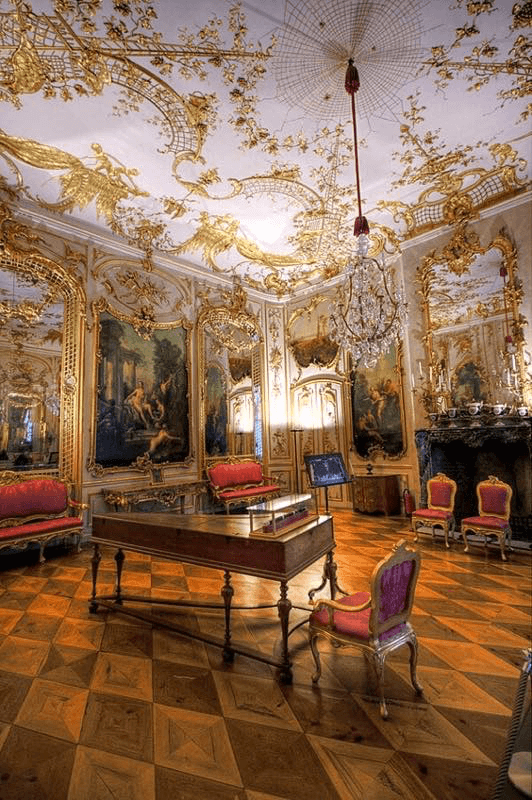

【ピアノのある空間】

【ピアノのある空間】

ピアノのある空間が好きだ

ピアノが部屋に一台あるだけで

音が今にもこぼれ落ちそうな

見ているだけで何かが始まりそうな

魔法の木箱

眺めるだけでも美しい時間が流れる

母の代わりのように

小さい時からYAMAHAのアップライトがあったけど

真剣に弾くようになったのはいつの頃だろう

音楽学校に入って急にピアノが大きくなって

部屋を支配していたけど

それでも家族の一員となって

いろいろな感情が音と共に流れた

そんな私が「フォルテピアノ」に出会ったのは20世紀も終わりの頃

芸大の学食で親友とランチでもしていたのだろう

モーツァルトを弾く時にピアノだとなんだか重い感じがする

そんなことをきっと告白していたんだろうけれどその時の親友の行動は素早くて、

気づいたらフォルテピアノ部屋の前にいた

小島芳子先生の部屋の前だ

レッスンをされていたのだけど

そのままポーンと放り込まれて

そのまま扉は閉められた

芳子先生は優しくて

そんな風にあの日私の【フォルテピアノ道】は始まった

2000年の夏

フォルテピアノのマスタークラスがベルギーであって

芳子先生の兄弟子であるバルト先生(Bart Van Oort)に習うチャンスが来た

今では考えられないけど全て時差を気にしながらファックスを流したりしてコミュニケーションしていた

私はドイツリートの伴奏が大好きだからドイツへ行くつもりがあったのだけど

バルト先生が古城で弾くハイドンのソナタの2楽章

あのウィーンのピアノならではの

あの時代のあのクラフトマンシップ溢れる楽器の

あの弱音を聞いた時、心は決まった

ピアノが部屋に一台あるだけで

音が今にもこぼれ落ちそうな

見ているだけで何かが始まりそうな

魔法の木箱

眺めるだけでも美しい時間が流れる

母の代わりのように

小さい時からYAMAHAのアップライトがあったけど

真剣に弾くようになったのはいつの頃だろう

音楽学校に入って急にピアノが大きくなって

部屋を支配していたけど

それでも家族の一員となって

いろいろな感情が音と共に流れた

そんな私が「フォルテピアノ」に出会ったのは20世紀も終わりの頃

芸大の学食で親友とランチでもしていたのだろう

モーツァルトを弾く時にピアノだとなんだか重い感じがする

そんなことをきっと告白していたんだろうけれどその時の親友の行動は素早くて、

気づいたらフォルテピアノ部屋の前にいた

小島芳子先生の部屋の前だ

レッスンをされていたのだけど

そのままポーンと放り込まれて

そのまま扉は閉められた

芳子先生は優しくて

そんな風にあの日私の【フォルテピアノ道】は始まった

2000年の夏

フォルテピアノのマスタークラスがベルギーであって

芳子先生の兄弟子であるバルト先生(Bart Van Oort)に習うチャンスが来た

今では考えられないけど全て時差を気にしながらファックスを流したりしてコミュニケーションしていた

私はドイツリートの伴奏が大好きだからドイツへ行くつもりがあったのだけど

バルト先生が古城で弾くハイドンのソナタの2楽章

あのウィーンのピアノならではの

あの時代のあのクラフトマンシップ溢れる楽器の

あの弱音を聞いた時、心は決まった

フォルテピアノへの道 2

【フォルテピアノって、なぁーに?】

【フォルテピアノって、なぁーに?】

日本ではピアノのことを【ピアノ】というけれど

彼の国イタリアではpianoforteと言いますね。

ではそれをひっくり返したfortepiano とは一体どんな楽器なのでしょう⁉️

ピアノの起源はイタリアのフィレンツェで、1688年からメディチ家に仕えたクリストフォリ(Bartolomeo Cristofori 1655-1731)が爪(プレクトルム)で弦を弾いて音を出すのではなく、それまでのチェンバロの音を出す仕組みから「ハンマー」で弦を打って音を出す仕組みを開発したのだった。これによって奏者の指先によって音に強弱をつけることが可能となり、世紀の大発明となったのである。その美しい発明品は瞬く間にヨーロッパ全土へ、スペイン、ポルトガル、ドイツへと広がっていく。

彼の国イタリアではpianoforteと言いますね。

ではそれをひっくり返したfortepiano とは一体どんな楽器なのでしょう⁉️

ピアノの起源はイタリアのフィレンツェで、1688年からメディチ家に仕えたクリストフォリ(Bartolomeo Cristofori 1655-1731)が爪(プレクトルム)で弦を弾いて音を出すのではなく、それまでのチェンバロの音を出す仕組みから「ハンマー」で弦を打って音を出す仕組みを開発したのだった。これによって奏者の指先によって音に強弱をつけることが可能となり、世紀の大発明となったのである。その美しい発明品は瞬く間にヨーロッパ全土へ、スペイン、ポルトガル、ドイツへと広がっていく。

ジルバーマン(Gottfried Silbermann 1683-1753) はクリストフォリのピアノに魅了され試作を重ねる。1747年ポツダムのサンスーシー宮殿でフリードリヒ2世に命によりかのバッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750) が即興演奏に応じた時に奏でた楽器がジルバーマンのピアノであった。試作の段階でジルバーマンがバッハに助言を求め、また公で演奏したことは、オルガンやチェンバロ、クラヴィコード(後述)だけでなく【バッハがピアノを弾いていた】ことがわかる。作曲家たちが演奏家でもあり楽器アドバイザーでもあった時代の豊かさを感じる。

またジルバーマンは現在のピアノではどのピアノにも付いている「ダンパーペダル」(一般には音を保持するための)考案者でもある。かの太陽王ルイ14世のお気に入りであった「パンタレオン」(ダルシマー、もしくはツィンバロン)という楽器のなんとも言えない妖艶な響きからダンパーペダル(ダンパーを常時開放することで音の響きを豊かにする)の着想を得たというから、「民族楽器としてのピアノ」という現代では忘れがちな観点を今一度思い起こさせてくれる。

後述するウィーン式のピアノに特有の「モデレーター」もこのパンタレオンを演奏する時に、綿を巻いたバチの音色を模倣して作られたというからその幽玄な響きにいかに人々が魅了されていたかがわかる。

またジルバーマンは現在のピアノではどのピアノにも付いている「ダンパーペダル」(一般には音を保持するための)考案者でもある。かの太陽王ルイ14世のお気に入りであった「パンタレオン」(ダルシマー、もしくはツィンバロン)という楽器のなんとも言えない妖艶な響きからダンパーペダル(ダンパーを常時開放することで音の響きを豊かにする)の着想を得たというから、「民族楽器としてのピアノ」という現代では忘れがちな観点を今一度思い起こさせてくれる。

後述するウィーン式のピアノに特有の「モデレーター」もこのパンタレオンを演奏する時に、綿を巻いたバチの音色を模倣して作られたというからその幽玄な響きにいかに人々が魅了されていたかがわかる。

フォルテピアノへの道 3

【ウィーン式のピアノとは】

【ウィーン式のピアノとは】

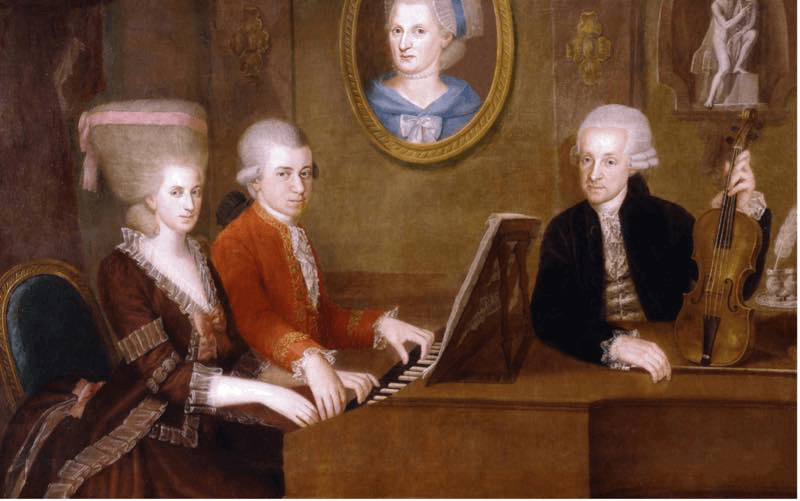

モーツァルト家

さてジルバーマンの登場そしてピアノ作りの発展で一気にピアノのクラフトマンシップはヨーロッパ内で熱を帯びる。その熱は大都市ロンドン、パリ、もしくは南ドイツやウィーンという大きく分けて二つの流派に分かれていった。【イギリス式】と【ウィーン式】のピアノがあったということになる。楽器の構造も当然その土地、そこに住む人間の好みが反映さるわけなので、ピアノ一台一台が歴史の証人となった。

姉アリア・アンナと連弾するモーツァルト

1778年かのモーツァルトはお母さんとパリにいたのだがそこで見たのはグリム伯爵の家にあるポールマン製作【イギリス式】のスクエアピアノ。1782年から20年の間にロンドンの名工ブロードウッド(John Broadwood 1732-1812) が作ったスクエアが7000台だというから【イギリス式】のピアノはヨーロッパ全土に広まっていったし、実際22歳のモーツァルトも【イギリス式】にピアノに触れていたことに歴史のロマンを感じる。

ではモーツァルトの普段使いのピアノとは一体何だったのだろう⁉️

1777年にはアウグスブルクで名工シュタイン(Johann Andreas Stein 1728-1792)と出会い、楽器の性能についてお父さんへ手紙を認めている。音がよく消えること、(弾いたあと音が残らないという意味)と打弦の確実性(装飾音のクリアネス等)について褒めていたようだ。

実際にモーツァルトがピアノを自分で持てるようになったのはもっと後、1785年(モーツァルト29歳)の父との書簡では演奏会の時に自分のピアノ運んでいた様子が記述されている。そのピアノがおそらく【ワルター】だと言い伝えられている。

姉アリア・アンナと連弾するモーツァルト

1778年かのモーツァルトはお母さんとパリにいたのだがそこで見たのはグリム伯爵の家にあるポールマン製作【イギリス式】のスクエアピアノ。1782年から20年の間にロンドンの名工ブロードウッド(John Broadwood 1732-1812) が作ったスクエアが7000台だというから【イギリス式】のピアノはヨーロッパ全土に広まっていったし、実際22歳のモーツァルトも【イギリス式】にピアノに触れていたことに歴史のロマンを感じる。

ではモーツァルトの普段使いのピアノとは一体何だったのだろう⁉️

1777年にはアウグスブルクで名工シュタイン(Johann Andreas Stein 1728-1792)と出会い、楽器の性能についてお父さんへ手紙を認めている。音がよく消えること、(弾いたあと音が残らないという意味)と打弦の確実性(装飾音のクリアネス等)について褒めていたようだ。

実際にモーツァルトがピアノを自分で持てるようになったのはもっと後、1785年(モーツァルト29歳)の父との書簡では演奏会の時に自分のピアノ運んでいた様子が記述されている。そのピアノがおそらく【ワルター】だと言い伝えられている。

ワルターのピアノのレプリカ

2000年の夏(前述)私が初めてベルギーへ行ってバルト先生と先生の先生であっマルコム先生(Malcolm Bilson)のマスタークラスに参加した時、まずはこれをマスターしないとねと言わんばかりの存在感を放っていたのもこの【ワルター】だ。

ワルター(Gabriel Anton Walter 1752-1826)はウィーンで最初にピアノを製作した人物であり、なんと言ってもモーツァルトが一台所有していたことで知られるようになった。

下のファからファまでのオクターブが5回、つまり五オクターブの楽器は華奢な木の足で支えられているが、その鍵盤を触るとなんとも軽く、薄い革で包まれているハンマーが指先を通じて肌で感じられるほどだ。

この楽器のペダルもまた外側からは見えない。Knee pedalという膝で突き上げるペダル「ダンパー」と「モデレーター」がその鍵盤の下に見えないように設置されている。【モデレーター】は布がハンマーと弦の間に挿入されることで音色が一気にこの世の世界から離れるような幽玄の世界へと私たちは誘われる。

その【ワルター】はフォルテピアノ業界ではまず最初に取り組む楽器として、ヨーロッパの音楽学校に置かれていることが多いし、またそれらの歴史的楽器はたくさん現存していないので、ヨーロッパの現代の名工たちがその素晴らしいモデルを模倣して(「レプリカ」と呼ぶ)現代にその音色を蘇らせようとする動きは、「古楽復興」「ピリオド楽器」「歴史的実践」などという言葉に象徴される。

その楽器に、20歳の私は出会い

度肝を抜かれたのだった。

【ワルター】で初めて聞いたハイドン

マスタークラスは古城で行われたし、ヨーロッパのコンサートは夜もだいぶ更けて行われる。その暗闇に静かに、そしてふわっと浮かび上がるハイドンの世界。古典派の中では珍しい「変ニ長調」という調性が「モデレーター」と相まってこんなにも幻想的で甘い調べになるとは‼️

私のオランダ留学は、あの夜、決まったのだった。

ワルター(Gabriel Anton Walter 1752-1826)はウィーンで最初にピアノを製作した人物であり、なんと言ってもモーツァルトが一台所有していたことで知られるようになった。

下のファからファまでのオクターブが5回、つまり五オクターブの楽器は華奢な木の足で支えられているが、その鍵盤を触るとなんとも軽く、薄い革で包まれているハンマーが指先を通じて肌で感じられるほどだ。

この楽器のペダルもまた外側からは見えない。Knee pedalという膝で突き上げるペダル「ダンパー」と「モデレーター」がその鍵盤の下に見えないように設置されている。【モデレーター】は布がハンマーと弦の間に挿入されることで音色が一気にこの世の世界から離れるような幽玄の世界へと私たちは誘われる。

その【ワルター】はフォルテピアノ業界ではまず最初に取り組む楽器として、ヨーロッパの音楽学校に置かれていることが多いし、またそれらの歴史的楽器はたくさん現存していないので、ヨーロッパの現代の名工たちがその素晴らしいモデルを模倣して(「レプリカ」と呼ぶ)現代にその音色を蘇らせようとする動きは、「古楽復興」「ピリオド楽器」「歴史的実践」などという言葉に象徴される。

その楽器に、20歳の私は出会い

度肝を抜かれたのだった。

【ワルター】で初めて聞いたハイドン

マスタークラスは古城で行われたし、ヨーロッパのコンサートは夜もだいぶ更けて行われる。その暗闇に静かに、そしてふわっと浮かび上がるハイドンの世界。古典派の中では珍しい「変ニ長調」という調性が「モデレーター」と相まってこんなにも幻想的で甘い調べになるとは‼️

私のオランダ留学は、あの夜、決まったのだった。

フォルテピアノへの道 4

【fortepiano VS pianoforte!?】

【fortepiano VS pianoforte!?】

アントニオ(Antonio Piricone) さんと

演奏するめぐみさん

ゴールドベルク変奏曲

Michael Tsalka

デン・ハーグの音楽院に入学すると、とりあえずバッハの息子たちの音楽から始まった。大バッハには何人も子供がいたけれど特にカール・フィリップ・エマーニュエル・バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788)の音楽を集中して勉強した。バッハの音楽は【平均律】や【イタリア協奏曲】などずっとレパートリーとして取り組んでいたけど、お父さんとは全く違うエマーニュエル・バッハの音に最初は戸惑った。「多感様式」と言われる彼の音楽は、いきなり転調したり、パタっと音楽が閉じてしまったり。でも五オクターブの楽器を最大限に生かし切った鍵盤上の感覚や、時代の音ってこれか〜と思うことも多くなってきたころ、「これはモダンピアノではやりにくいな」と漠然と思うことが増えた。

卒業までの六年間、大バッハの音楽から離れてしまったし、モダンピアノでの演奏からも離れてしまった。そしてひたすら古楽のコンクールを受けたりマスタークラスを受講したりが続いた。いつの間にか自分の頭の中で、【フォルテピアノVSモダンピアノ】の構図が浮かぶようになってしかも慣れてしまっていたのだった。

私の敬愛する同僚の中で二人だけ、いつも大バッハに取り組む音楽家がいた。アントニオさん(Antonio Piricone) とミヒャエル(Michael Tsalka)さん、この二人のさりげないアドバイスはいつも私の人生を救ってくれたように思う。

アントニオさんとは学校が終わってからアムステルダムの古楽コンクールで連弾として参加、最後は古楽界の重鎮のいる中で二人でお芝居をして、しかも途中で携帯電話を鳴らす仕掛けまでした。結果はオーライだったからホッといたけど、イタリア人の遊び心は、真面目に穏便に終わらせようとした私とは真逆で、そういう経験の積み重ねが本当に音楽家として学ぶことが多かった。

そしてミヒャエルさんとの出会いは実はすでに2005年のコーネル大学であったようだが、私は忘れてしまっていて2013年に再会。すぐ日本に来てくれて彼の独創性にも度肝を抜いた。そして渡されたのが一つのCD、バッハの【ゴールドベルク変奏曲】をなんと【クラヴィコード】で全曲録音されたCDだった。

卒業までの六年間、大バッハの音楽から離れてしまったし、モダンピアノでの演奏からも離れてしまった。そしてひたすら古楽のコンクールを受けたりマスタークラスを受講したりが続いた。いつの間にか自分の頭の中で、【フォルテピアノVSモダンピアノ】の構図が浮かぶようになってしかも慣れてしまっていたのだった。

私の敬愛する同僚の中で二人だけ、いつも大バッハに取り組む音楽家がいた。アントニオさん(Antonio Piricone) とミヒャエル(Michael Tsalka)さん、この二人のさりげないアドバイスはいつも私の人生を救ってくれたように思う。

アントニオさんとは学校が終わってからアムステルダムの古楽コンクールで連弾として参加、最後は古楽界の重鎮のいる中で二人でお芝居をして、しかも途中で携帯電話を鳴らす仕掛けまでした。結果はオーライだったからホッといたけど、イタリア人の遊び心は、真面目に穏便に終わらせようとした私とは真逆で、そういう経験の積み重ねが本当に音楽家として学ぶことが多かった。

そしてミヒャエルさんとの出会いは実はすでに2005年のコーネル大学であったようだが、私は忘れてしまっていて2013年に再会。すぐ日本に来てくれて彼の独創性にも度肝を抜いた。そして渡されたのが一つのCD、バッハの【ゴールドベルク変奏曲】をなんと【クラヴィコード】で全曲録音されたCDだった。

ミヒャエル(Michael Tsalka)さんと

演奏するめぐみさん

私にとってそれまでの【ゴールドベルク】はグレン・グールド(Glenn Gould1932-1982)の演奏のみ記憶していたし、こんな細部にまでじっくり聞いたことはなかった。クラヴィコードではテンポが速すぎれば音にならないのでその分時間をかけて練っていることが聞けば聞くほど面白いと思った。

そしてすかさずミヒャエルさんに、【私もクラヴィコードって弾けるかな】と電話していた。

そこからまた新しい鍵盤楽器との対話が始まった。

この二人の同僚の心意気は私にとってあるべき音楽家の姿を教えてくれている。

そしてすかさずミヒャエルさんに、【私もクラヴィコードって弾けるかな】と電話していた。

そこからまた新しい鍵盤楽器との対話が始まった。

この二人の同僚の心意気は私にとってあるべき音楽家の姿を教えてくれている。